Deutschland erlebt eine Welle an Unternehmensschließungen, wie sie zuletzt während der Finanzkrise 2009 zu beobachten war.

Doch anders als damals sind es heute nicht primär Insolvenzen, die Betriebe zur Aufgabe zwingen. In vielen Fällen endet die Unternehmensgeschichte leise und ohne großes Aufsehen, oftmals, ohne dass es zu einem offiziellen Insolvenzverfahren kommt.

Die wirtschaftliche Substanz des Landes schwindet, während neue Unternehmen seltener nachrücken. Dieser Beitrag beleuchtet die Hintergründe der Schließungswelle, analysiert betroffene Branchen und zeigt strukturelle Ursachen auf.

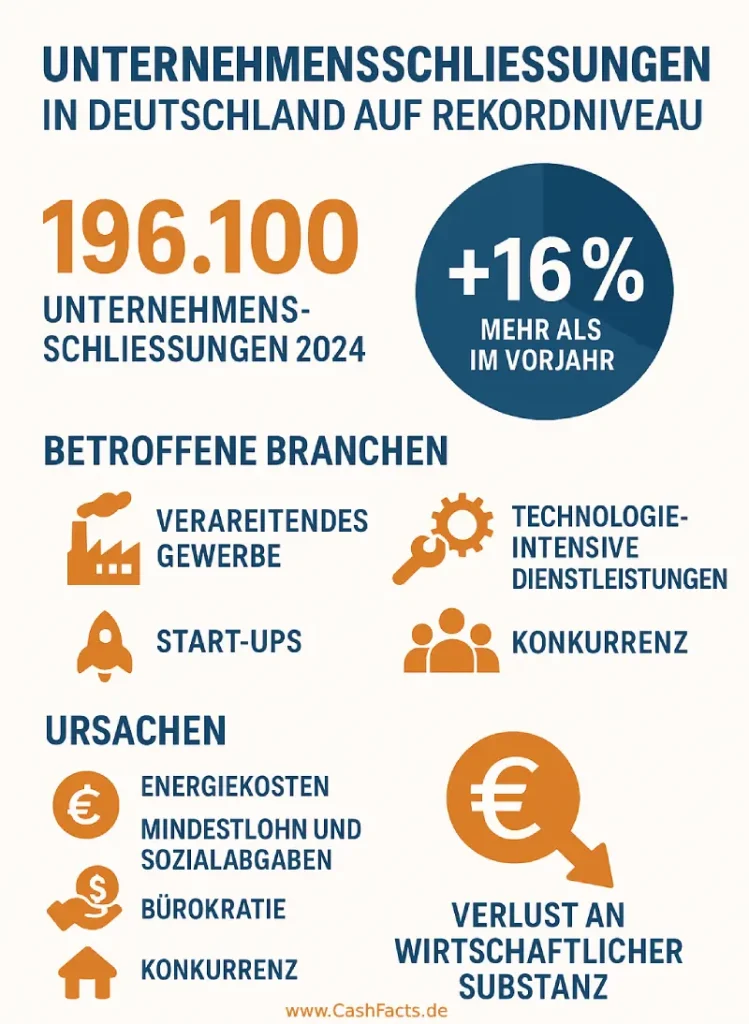

Über 196.000 Unternehmen schließen 2024 – nur wenige wegen Insolvenz

Laut aktuellen Zahlen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Wirtschaftsauskunftei Creditreform haben im Jahr 2024 rund 196.100 Unternehmen in Deutschland dauerhaft geschlossen. Das entspricht einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders bemerkenswert: Neun von zehn dieser Geschäftsaufgaben erfolgten nicht aufgrund einer Insolvenz. Damit stirbt ein Großteil der Unternehmen buchstäblich im Stillen, ohne große mediale Aufmerksamkeit oder juristische Verfahren.

Besonders betroffen: Das verarbeitende Gewerbe und technologieintensive Branchen

Die Industrie, insbesondere das energieintensive verarbeitende Gewerbe, ist besonders stark betroffen. 2024 wurden über 19.000 Betriebe dieser Branche geschlossen , ein Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Ursachen sind vielfältig:

- Hohe Energiekosten: Seit der Energiekrise 2022 steigen die Produktionskosten rasant.

- Konkurrenzdruck: Internationale Anbieter produzieren günstiger.

- Demografischer Wandel: Fachkräftemangel und fehlende Nachfolger erschweren die Unternehmensfortführung.

Auch technologieintensive Dienstleistungen wie IT, Umwelttechnik und Diagnostik sind betroffen: Rund 13.800 Unternehmen dieser Branchen wurden 2024 geschlossen – ein Plus von 24 Prozent.

Mindestlohn, Sozialabgaben und Bürokratie als zusätzliche Belastung

Laut Insolvenzexperten wie Markus Schuster und Jürgen Erbe von der Kanzlei Schultze & Braun kämpfen besonders kleine und mittelständische Unternehmen mit steigenden Lohnkosten, höheren Sozialabgaben und wachsender Bürokratie. Diese strukturellen Hürden erschweren eine wirtschaftliche Planung und drücken auf die Rentabilität vieler Betriebe.

Insolvenz als Auslöser: Wenn keine Rettung mehr möglich ist

Zwar ist die Insolvenz nicht der Hauptgrund für die Schließungen, dennoch steigen auch hier die Zahlen deutlich: 2024 wurden laut Creditreform 24 Prozent mehr Unternehmensinsolvenzen verzeichnet als im Vorjahr – der höchste Stand seit 2015. Besonders bei größeren Unternehmen ab 20 Mitarbeitern endet fast jede zweite Schließung mit einer Insolvenz.

Bekannte Fälle wie FTI, Weltbild, Hülsta oder die HR Group zeigen: Selbst namhafte Firmen mit hoher Markenbekanntheit sind nicht immun gegen den wirtschaftlichen Druck.

Start-ups: Hohe Innovationskraft, hohe Floprate

Auch bei Start-ups zeigt sich ein alarmierender Trend. Während viele innovative Geschäftsideen entwickelt werden, bleibt der wirtschaftliche Durchbruch oft aus. 2024 wurden rund 1400 Start-ups geschlossen – nur 340 davon aufgrund von Insolvenz. Namen wie Lilium oder Next E-Go Mobile verdeutlichen, dass auch hochfinanzierte Projekte scheitern können.

Der Fachkräftemangel als unsichtbarer Schließungstreiber

Ein besonders kritischer Faktor ist der Arbeitskräftemangel, nicht nur in Hochtechnologiebranchen, sondern auch im Dienstleistungssektor. Viele Unternehmen, deren Auftragsbücher voll sind, sehen sich zur Aufgabe gezwungen, weil sie keine qualifizierten Mitarbeiter finden. Beispiele wie das Busreiseunternehmen Meisl oder Bäckereien wie die von Karl-Heinz Fritsche zeigen: Ohne Personal gibt es kein Geschäft – auch nicht bei guter Nachfrage.

Fehlende Nachfolge: Wenn Unternehmen „aus Altersgründen“ sterben

Laut KfW Research plant fast jeder vierte Unternehmer ab einem gewissen Alter, sein Geschäft stillzulegen. Der Grund ist oft eine fehlende Nachfolgelösung. Der Anteil eigentümergeführter Betriebe mit Chefs über 60 Jahren hat sich seit 2002 von 25 auf 40 Prozent erhöht. Auch externe Nachfolgen scheitern häufig, nicht zuletzt an kurzen Fristen, gesundheitlichen Gründen oder mangelndem Interesse.

KI und Strukturwandel: Bedrohung oder Chance?

Während viele Betriebe schließen, entstehen parallel neue Geschäftsmodelle – insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Die ZEW-Ökonomin Sandra Gottschalk betont: „Die KI-Revolution wird nicht nur die Industrie, sondern auch die Dienstleistungsbranche grundlegend verändern.“ Doch vielen Unternehmern fehlt der Mut oder schlicht das Kapital, um diese Transformation mitzugehen. Gerade ältere Unternehmer scheuen Investitionen in digitale Zukunftstechnologien.

Ein ökonomischer Kipppunkt: Mehr Schließungen als Gründungen

Besonders im verarbeitenden Gewerbe zeigt sich eine bedenkliche Entwicklung: Die Zahl der Neugründungen sinkt seit Jahren, während die Schließungsquote steigt. 2023 wurden nur noch 5800 Unternehmen in diesem Sektor gegründet – 2015 waren es fast 8000. 2024 lag die Schließungsquote mit 6,4 Prozent sogar höher als zur Finanzkrise 2009 (5,5 Prozent). Das bedeutet: Deutschland verliert industrielle Substanz, ohne ausreichend Ersatz zu schaffen.

Quelle: handelsblatt.de